【犬の便秘】原因と対策は?病院に行くべきタイミング

人間の場合、3日以上排便がない状態を便秘と呼びます。ワンちゃんの場合はどうなのでしょうか?犬には、明確な定義はありません。

そのため、普段把握している排便リズムと比べて、明らかに排便がなければ便秘になっていると判断できます。犬の便秘の主な原因は3つです。

犬の食事内容や体調に気を付けて

1つ目は食事内容や体調によるものです。ダイエットを目的とした繊維質が多いドッグフードを食べさせていても、水分の摂取量が少ないと硬い便となり、うんちが出にくくなりやすいです。

冬の時期はあまり喉が渇かないので、水分の摂取量が減ります。その上、飼い主が寒がりで散歩の時間を短くすると、運動不足になってしまいます。このように寒い時期は水分と運動不足によって、便秘になりやすい犬が増えます。

また、シニア犬や肥満のワンちゃんも要注意です。いきむ力が弱くなり、排便しにくくなるからです。便がお腹に溜まったままになると便は硬くなり、便秘を悪化させてしまいます。

②ストレスや環境で便秘に?環境を整えることも大切

2つ目の要因としてストレス・環境によるものが考えられます。犬種によっては非常に繊細なタイプもいます。

引っ越ししたり、飼い主に赤ちゃんが生まれたり、新しいペットを迎えたりといった環境の変化によって、普段の落ち着きをなくしてしまう場合があるのです。そんな子は排便中もリラックスできず常に緊張状態にあるため、便秘になってしまいます。

また、室内にトイレを用意している場合、配置場所にも注意が必要です。人がよく通るところにトイレが置かれていると、犬は落ち着いて排便ができません。

また、トイレが汚れたまま放置されていると、きれい好きな子は排便を我慢してしまうことがあります。

③ただの便秘じゃない?病気が原因の可能性も?

最後に、病気による便秘があります。肛門付近にできものや炎症などがあると、物理的に排便できなかったり痛みを感じるのが苦痛でうんちを我慢したりしてしまいます。

去勢していないオスは、会陰ヘルニアという病気になりやすいです。会陰ヘルニアも、肛門付近が腫れて物理的に排便が困難になります。

食事内容や環境面で便秘になる要素が思い当たらないなら、病気を疑ってみましょう。

犬の便秘解消に有効なのは?

人間と同じで犬の便秘対策にも「食事内容」「水分」「適度な運動」が有効です。

軽度の便秘なら、お腹からお尻に向かって優しくマッサージしてあげることで、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促進できます。

環境の変化に戸惑っている場合は、マッサージをする機会が飼い主とのコミュニケーションにも繋がり、リラックス効果も期待できます。

食事内容を工夫

食事には、適度に繊維質を含んだフードを与えましょう。ダイエット用のフードは繊維質を多く含むので、いつもの食事に少し混ぜてあげるだけで高い効果を発揮します。

バナナやさつまいもには、オリゴ糖や食物繊維が多く含まれているので便秘対策に適しているものの、与え過ぎるとカロリー過多になってしまいます。

そのため、バナナやさつまいもを与える場合は肥満にならないよう、わんちゃんに合わせて調整するようにしましょう。

水分をしっかりとる

水分が不足している犬に水を飲ませるのは難しい課題です。

そこで、ただの水ではなく、鶏ささみの茹で汁などをスープとして与えたり、手作り食を試してみるというのも良い方法でしょう。

手作り食には、水分がたくさん含まれているので、食事から水分を摂取することができます。

適度な運動

適度な運動は、犬の健康を維持するためには欠かせません。

散歩では外の空気を吸うことによって、運動不足を解消し便秘を改善できるだけでなく、ストレス発散にもなります。

散歩する時間をあまり取れなかった時は、週末にドッグランへ連れて行ってあげるのも良いでしょう。

もしかしたら病気かも?どんな時に病院に行けばいい?

犬の場合も重度の便秘は病院に行くべきです。その見分け方として、うんちを出したそうにしているのに鳴くなどして痛がって排便をやめてしまう、何度も排便を試みても出ない、トイレから出るまで異常に時間がかかる、肛門や便に出血があるという時は、迷わず動物病院に連れて行ってあげて下さい。便が溜まるとさらに硬くなって排便しにくくなります。

病院では応急処置として浣腸を行い、硬くなった便を取り除いてもらえます。症状によっては、脱水状態になっていることもあり、点滴などの処置が必要になることも。排便状況だけで判断せず、食欲不振やぐったりしてずっと横になっているなど、いつもと違う症状が見られたら受診することをおすすめします。

わんちゃんライフについて

「わんちゃんライフ」では、HPよりドックフード・日用品・サプリメントなどの商品をお得に購入することができます。

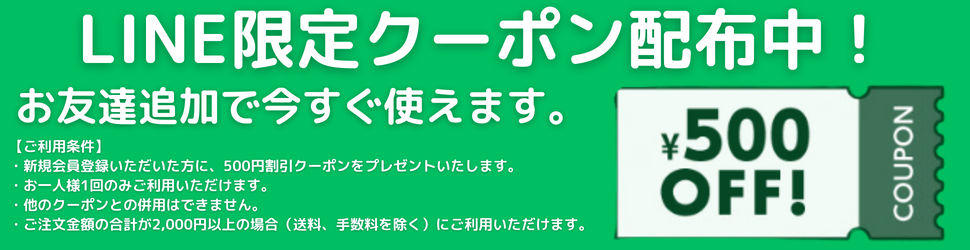

500円OFFクーポンを公式ラインから取得し、ぜひご活用ください。

ログイン

ログイン

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

商品ラインナップ

商品ラインナップ

カート

カート

お問い合わせ

お問い合わせ

ラインナップはこちらから

ラインナップはこちらから お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら